Il Laboratorio MPD

Dopo alcuni anni di attività lavorativa svolta nell’industria romana, quasi al termine degli anni ’60 sono stato assunto dal CNEN nel Laboratorio MPD della Divisione Gas ionizzati di Frascati diretto dal professor Romano Toschi.

Incontri fortunati

Il primo giorno di lavoro incontrai Raffaele Fiorenza, un altro neoassunto che prendeva servizio lo stesso giorno. In quel momento i nostri destini si incrociarono. Dal punto di vista lavorativo abbiamo collaborato intensamente per più di un ventennio. Sotto l’aspetto personale, Raffaele è diventato il mio amico-fratello e il rapporto fra noi e le nostre famiglie non si è mai interrotto. Incontrammo anche Amedeo Di Gregorio e Maurizio Gasparotto che da alcuni anni lavoravano in quel progetto. Amedeo divenne per noi due un altro amico-fratello e Maurizio un carissimo amico.

Il progetto

A cavallo degli anni ’60 – ’70, nel quadro delle attività di ricerca del Laboratorio MPD, ho partecipato nella ricerca e sviluppo di un sistema per produrre energia elettrica direttamente dall’energia termica.

Non utilizzando sottosistemi elettro-meccanici (turbine e alternatori per convertire l’energia meccanica in energia elettrica sotto forma di corrente alternata), si sarebbe considerevolmente migliorato il rendimento delle centrali per la produzione di energia elettrica. Questo settore di ricerca era denominato MPD (acronimo di Magneto-Plasma Dinamica) o, anche, MHD (acronimo inglese di Magneto Hydro Dynamics).

I componenti dell’impianto

- un riscaldatore a induzione: una serie di elettrodi di Tungsteno avevano il compito di riscaldare un letto di palline di ossido di alluminio alla temperatura di 1850°C

- un serbatoio: conteneva Elio allo stato liquido e sotto pressione

- un liquefattore: serviva per riportare allo stato liguido l’Elio usato durante un singola sessione sperimentale (Run)

- un impianto di “iniezione”: per “arricchire l’Elio con una piccola quantità di Cesio (all’1%)

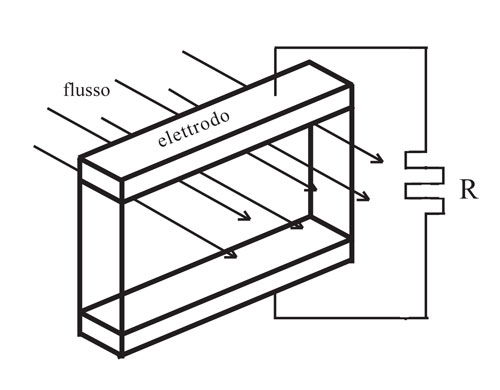

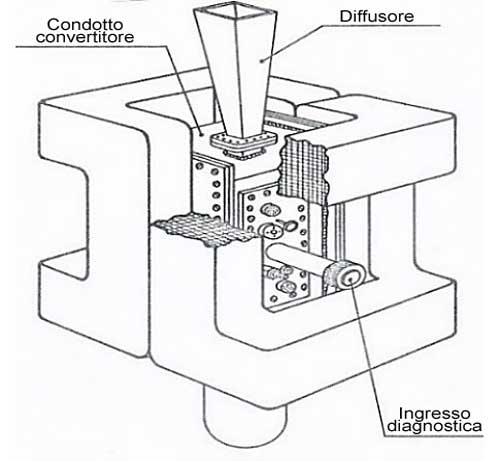

- un “condotto convertitore”: costituito da barrette di allumina che accoglievano gli elettrodi connessi con l’esterno

- un grande magnete “avvolgeva” il “condotto”: il magnete, alimentato da un considerevole “parco” di batterie, creava un rilevante campo magnetico

- un tubo di raffreddamento: accoglieva il gas (composto da Elio + Cesio) dopo il suo passaggio all’interno del “condotto convertitore”

- un grande serbatoio (20 metricubi) di acciaio inossidabile: serviva per raccogliere il gas usato per l’esperimento

- un gruppo di pompe da vuoto a diffusione

- circuiti per il raffreddamento delle parti sensibili (es. le guarnizioni)

- numerosi dispositivi di controllo e misurazioni sia per portare l’impianto a regime che per la diagnostica durante le sessioni sperimentali

- un elaboratore elettronico: usato per analizzare i dati dei sistemi di diagnostica

Descrizione delle funzioni

L’impianto funzionava a “circuito chiuso” ed era costantemente tenuto sotto vuoto spinto.

Al momento dell’esperimento (con il riscaldatore alla giusta temperatura) veniva rilasciato l’elio in pressione che attraversava il riscaldatore e, dopo essere stato riscaldato e “iniettato” con la giusta quantità di Cesio, si trasformava in un “plasma” caratterizzato da elevate capacità di conduzione elettrica.

Attraversando il “condotto convertitore”, il plasma, influenzato dal campo magnetico, produceva un campo elettrico (una differenza di potenziale) in grado di fornire una quantità di energia elettrica sufficiente – allora – per accendere una lampadina.

L’obiettivo era quello di migliorare il rendimento delle centrali elettriche. Si intendeva, infatti, usare un reattore nucleare a fissione per riscaldare il gas elio alla temperatura sufficiente per alimentare il processo di conversione Magneto Idro Dinamica.

Le fasi sperimentali

Ogni anno venivano impiegati circa tre mesi per le modifiche strutturali dell’impianto, dei sistemi di controllo e dei sistemi per la diagnosi. Al termine dei lavori si avviava una ‘fase sperimentale’ che durava altri tre mesi. In questa fase il sistema era tenuto continuamente sotto vuoto e con il ‘letto di allumina’ riscaldato, pronto per sostenere ogni giorno una sessione sperimentale.

L’intero impianto era sottoposto a una condizione di lavoro molto delicata e il personale tecnico del laboratorio era organizzato, nei tre mesi di durata della ‘fase sperimentale’, per sostenere pesanti turni con lo scopo di coprire il controllo del sistema ogni giorno in tutte le 24 ore.

Al termine della sessione sperimentale si puliva l’impianto da tutti i residui di Cesio usato; operazione molto pericolosa, viste le caratteristiche dell’elemento che. a contatto con l’aria, si ossidava con estrema rapidità causando un’esplosione tanto più potente quanto maggiore era la quantità di Cesio interessata. Inoltre, si analizzavano i dati delle diagnostiche e si progettavano le modifiche migliorative per la successiva sessione.

La diagnostica ottica

Una diagnostica molto importante per l’analisi degli esperimenti era quella ‘ottica’. Infatti, ai lati del condotto convertitore era incastonata una coppia di ‘finestre’ di zaffiro sintetico per consentire alla strumentazione di ‘vedere’ il comportamento del plasma in quella sezione cruciale dell’impianto. Purtroppo, in ogni ‘run’ sperimentale il flusso del plasma depositava una sottilissima pellicola sulle pareti interne degli zaffiri, compromettendo via via la precisione dell’analisi.

Si pensò di sostituire gli zaffiri dopo ogni sessione!

Progettammo un sistema costituito da una ‘camera di decompressione’ dotata di due valvole: una usata per isolare la parte dell’impianto sotto vuoto dall’ambiente e l’altra per isolare la camera stessa.

Dopo numerose e complesse prove di saldatura, costruimmo un ‘tubo’ costituito da tre elementi:

- la prima parte di Ossido di Alluminio dove alloggiava lo zaffiro saldato a una estremità;

- la seconda parte di Tantalio saldata al tubo di Ossido di Alluminio;

- la terza parte di acciaio inossidabile saldata al tubo di Tantalio.

Fummo costretti ad adottare questa soluzione vista l’impossibilità, provata, di saldare l’acciaio inossidabile direttamente sull’Ossido di Alluminio.

Al termine di ogni ‘run’ dovevamo, con estrema attenzione e con estrema lentezza, ‘sfilare’ il tubo complessivo (lungo circa 60 cm) fino a poter chiudere la valvola della camera di decompressione per isolare il sistema dall’esterno. Subito dopo dovevamo rigenerare il vuoto nella camera di decompressione e infilare un nuovo tubo contenente uno zaffiro pulito. Queste due operazioni, ripetute anche per la seconda finestra ottica, richiedevano l’impegno di quattro persone per quasi tre ore… dense di stress.

I risultati, però, furono ottimi e la diagnosi ottica, da allora, funzionò egregiamente!

La fine del progetto

Nel 1974, malgrado gli eccellenti risultati ottenuti e riconosciuti anche nel mondo dai ricercatori che lavoravano su progetti simili, il progetto venne chiuso. La decisione fu inaspettata poiché il prof. Toschi, che nel frattempo si era dedicato al progetto sulla Fusione Termonucleare controllata, ci aveva dato ampie rassicurazione sul futuro dei lavori sulla Magneto Idro Dinamica. In maniera compatta, tutti i componenti del laboratorio chiesero allora di essere impiegati nel nuovo progetto sulla Fusione mantenendo l’integrità del gruppo. Ma la Direzione declinò la nostra proposta che proseguì coinvolgendo nella discussione tutti i lavoratori del Centro di Frascati. Le assemblee e le azioni via via conseguenti si prolungarono per circa sei mesi senza ottenere alcun risultato.

La speranza riposta in un nuovo futuro professionale

Nel frattempo in Italia venne approvato il Piano Energetico Nazionale (PEN) che prevedeva la costruzione di venti nuove centrali elettronucleari per la produzione di energia elettrica. Nel CNEN, si ritenne che il personale del Dipartimento che era preposto per il controllo della sicurezza e della protezione sanitaria (DISP) fosse insufficiente per rispondere a un impegno così gravoso e importante e venne emesso un ‘Bando prioritario’ per il trasferimento dei dipendenti dagli altri dipartimenti. Ciò stava a significare che Romano Toschi non avrebbe potuto mettere il veto al trasferimento. Alcuni componenti del nostro gruppo decisero di trasferirsi nella DISP e fecero domanda: Armando Guidoni, Raffaele Fiorenza, Amedeo Di Gregorio, Sergio Gargiulo, Aldo Tamburrano e Nicola Merzagora.

Prima dell’inizio dell’estate ci trovammo tutti a Roma a iniziare nuovi progetti di vita nella nuova sede di viale Regina Margherita.

Lasciai un lavoro che contribuì moltissimo alla mia formazione personale e che mi servì significativamente nella mia attività futura.

Lasciai un gruppo di amici che ricordo sempre con piacere.

Dalla “Descrizione attività” dell’ENEA

SETTORE: Scienze fisiche. Fisica dei plasmi. Magnetoidrodinamica, cinetica e confinamento del plasma. Equilibri MHD (Magneto Hydro Dynamics) di un plasma.

- Presso i Laboratori Gas Ionizzati di Frascati, nell’ambito del programma “Conversione diretta dell’energia termica in energia elettrica”, ha condotto tutte le attività legate alla programmazione, progettazione, realizzazione, montaggio e collaudo di apparecchiature meccaniche della macchina sperimentale del laboratorio

- Ha coordinando direttamente tutte le attività delle risorse umane e tecnologiche dell’officina meccanica e dell’ufficio tecnico, partecipando alla programmazione e conduzione di tutto l’impianto sperimentale e curando personalmente i rapporti esterni e interni per quanto riguardava gli aspetti tecnico amministrativi legati alle attività.

- In particolare, ha curato personalmente la progettazione e realizzazione della nuova officina meccanica e del reparto saldatura in un nuovo edificio collegato al laboratorio.

- Ha curato personalmente alcune modifiche tecnologiche molto innovative e originali che hanno contribuito a migliorare le prestazioni e i risultati sperimentali dell’impianto.