Automazione e Gestione delle Emergenze Nucleari

La Legge

I Piani di Emergenza per gli impianti nucleari (Garigliano e Latina) furono predisposti con il DPR 185 del 1984. Gli interventi da attuare in caso di emergenza nucleare sono definiti dalle Amministrazioni locali (civili, militari, sanitarie), che compongono il Comitato Provinciale di Emergenza sotto la presidenza del Prefetto, rappresentante locale del Governo.

Nel caso di incidenti che provochino il rilascio di sostanze inquinanti nell’ambiente è attribuita una estrema rilevanza alla tempestività degli interventi organizzativi. Occorre, infatti, prevedere con rapidità l’entità degli effetti sanitari e ambientali e avere già predisposti gli strumenti necessari per indicare metodologie di risposta e ridurre le conseguenze dell’emergenza sulla collettività.

Il CNEN, mediante il suo DIpartimento Sicurezza e Protezione sanitaria (DISP), era l’organismo pubblico deputato al controllo di tutte le attività che implicavano l’uso di sostanze radioattive.

Incidente di Three Mile Island

Il tema della gestione di eventuali emergenze derivanti da incidenti agli impianti nucleari era sempre stato presente nella programmazione delle attività del CNEN, ma nel 1979, negli Stati Uniti avvenne un grave incidente alla centrale elettronucleare di Three Mile Island. Questo evento sollecitò una accelerazione dei lavori che il CNEN, insieme ad altre Istituzioni nazionali, stava già mettendo in campo.

Una nuova fase

In quell’anno si avviò una nuova fase negli studi sulla sicurezza nucleare.

Il CNEN-DISP creò nel suo interno alcuni gruppi di lavoro per dare indicazioni su come operare al fine di fornire agli organi responsabili le informazioni tecniche necessarie per la attivazione degli interventi più opportuni. Il nostro Servizio di Modellistica Ambientale entrò a farne parte nel 1979.

Nel 1979 gli amici Roberto Caracciolo e Giancarlo Boeri andarono negli USA per effettuare una indagine conoscitiva sull’evento di Three Mile Iland e, in particolare, sugli strumenti che furono messi in campo per fronteggiare e gestire il disastroso evento.

Nuovi strumenti

Nel delicatissimo settore degli incidenti con rilascio di sostanze radioattive è determinante una corretta valutazione del tipo di rilascio, degli effetti su popolazione/ambiente e della scelta delle azioni da svolgere. La prevenzione da mettere in atto nei momenti immediatamente successivi all’allarme, richiedeva una tempestiva capacità di analisi dell’evento nonché la previsione della sua evoluzione nello spazio e nel tempo. Queste operazioni, per essere efficaci, dovevano essere svolte in tempi brevi. Pertanto, si decise di usare gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie informatiche.

Occorreva produrre un software per organizzare una enorme mole di informazioni statiche e dinamiche all’interno di banche di dati caratterizzate da una rapidità della gestione e della loro interrogazione. Al momento, ci si imbatteva in rilevanti problematiche per utilizzare correttamente tali informazioni: erano non complete o non attendibili. Anche la modellistica sviluppata fino a quel momento non poteva fornire stime corrette sul trasporto dei contaminanti. Era, infatti, necessario mettere in campo nuove professionalità per gestire con strumenti informatici parametri complessi quali il campo del vento (e la previsione della sua evoluzione), l’orografia, il decadimento radioattivo, la geografia, la distribuzione degli abitanti, l’utilizzo del territorio, le consuetudini alimentari della popolazione ecc. al fine di monitorare e prevedere la evoluzione spazio-temporale della nube radioattiva.

Per lo studio della diffusione dei contaminanti nell’atmosfera ai fini della valutazione delle conseguenze all’uomo e all’ambiente, era altresì necessario sviluppare il software di modelli di tipo gaussiano che tenessero conto della traiettoria degli inquinanti e della topografia, nonché una analisi approfondita del territorio e dell’ambiente circostante l’impianto, con la realizzazione di banche di dati computerizzate e relative tecniche di gestione, per descrivere le modalità secondo le quali i contaminanti, attraverso l’atmosfera, le acque, il suolo e gli alimenti, avrebbero raggiunto l’organismo umano.

Per questi motivi, il CNEN avviò un programma di revisione delle modalità di intervento in caso di incidenti nucleari che consentisse di gestire in tempo reale eventuali situazioni di emergenza nucleare.

Il nostro Servizio di Modellistica Ambientale

Noi eravamo già giunti al termine del faticoso lavoro che comportò la redazione della ‘Carta dei Siti’ sviluppando le professionalità adatte per preparare questo programma di automazione computerizzata del problema facendo ricorso alle tecniche e alle banche di dati che avevamo già predisposto. Sarebbe stato possibile ottenere, ad esempio, una rapida valutazione delle dosi collettive alla popolazione usando gli archivi demografici. Peraltro, nella nostra Divisione esistevano anche tutte le competenze necessarie per le analisi radioprotezionistiche: si sarebbe aperta l’opportunità di usare in tempo reale tutte le misure radiometriche effettuate in caso di emergenza mediante collegamenti con i laboratori mobili di misura del CNEN e con quelli fissi distribuiti in tutto il territorio nazionale.

Il Centro di Emergenza Cnen (CEC)

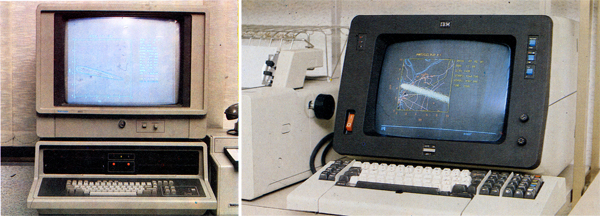

Ci fu assegnato uno spazio operativo e risorse economiche con le quali acquisimmo un computer IBM Serie/1. Uno dei primi lavori fu quello di realizzare un pacchetto software per la gestione della grafica da usare con un plotter e un terminale video-grafico della Tektronix.

Iniziammo, così, a comporre i pezzi del sistema ARIES (Accidental Releases Impact Evaluation System) per l’automazione della gestione delle emergenze nucleari.

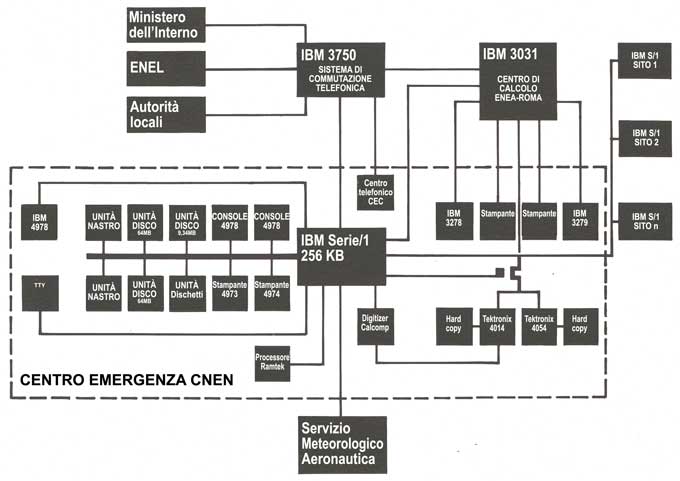

Dotammo il neonato Centro Emergenza Cnen di nuovi strumenti operativi:

- apparecchiature hardware (periferiche, eccetera);

- una rete di trasmissione dei dati;

- componenti software sulla modellistica fisico-matematica;

- software di gestione delle banche di dati ambientali implementate, per ogni sito, dalle caratteristiche geografiche, dislocazione degli ospedali, delle vie di comunicazione, dei mezzi di trasporto, dei centri operativi, dell’uso del territorio, ecc;

- software di gestione del sistema e relative interfacce.

Nel frattempo, visto che il sistema, per poter funzionare, doveva avere la disponibilità rapida e continua, per mezzo di apposito canale telefonico dedicato, di tutti i dati meteorologici utili per caratterizzare l’atmosfera non solo a scala locale, ma anche su tutto il territorio nazionale, avviammo un accordo con il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica (SMA) per poter acquisire (24 ore su 24) in tempo reale tutte le informazioni meteorologiche necessarie.

L’accordo prevedeva la fornitura da parte del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell’Aeronautica (CNMCA) di:

- osservazioni meteorologiche effettuate dalle stazioni dell’SMA e dei Servizi Meteorologici dei paesi limitrofi;

- previsioni oggettive disponibili presso il Servizio e ritenute utili per l’assistenza meteorologica alle emergenze nucleari;

- tutte le elaborazioni climatologiche sintetiche disponibili con particolare riferimento a quelle relative alle proprietà diffusive dei bassi strati;

- l’accesso agli archivi meccanizzati del CNMCA eseguendo sullo stesso elaboratore CNMCA analisi dei dati necessari alla pianificazione del territorio con particolare riferimento ai siti per le centrali nucleari e per le fonti energetiche alternative.

Collaudo del sistema

In parallelo al completamento della fase di realizzazione del sistema in questa configurazione di base, presero avvio programmi di collaudo del sistema e studi di convalida dei modelli diffusivi del Sistema ARIES con campagne sperimentali di studio per la caratterizzazione dei siti sotto l’aspetto meteorologico, basato sia sul rilascio e campionamento di ‘traccianti’, sia sull’elaborazione statistica dei dati meteorologici.

Il CNEN, inoltre, avviò un programma di collaborazione (contratto EURATOM n. 027/SR-I) con la CEE finalizzato allo studio della struttura termica e dinamica dell’atmosfera: ne derivò l’esecuzione di quattro campagne sperimentali.

Furono anche messi a punto codici di calcolo per la valutazione delle dosi ai lavoratori e alla popolazione, nonché lo studio di modifiche da apportare ai modelli diffusivi per avere un campo di applicazione più ampio e anche per migliorarne la risoluzione alle brevi distanze.

Obiettivi del CEC

La principale esigenza riguardava la razionalizzazione e integrazione in un unico flessibile sistema che fosse anche gestibile con facilità in modo da raggiungere i seguenti obiettivi:

- guidare con un rapido coordinamento le squadre radiometriche sia nella scelta dei punti di misura che nel tipo di analisi da effettuare;

- fornire una valutazione in tempo reale della diffusione nell’ambiente della radioattività rilasciata a seguito di un evento accidentale o programmato;

- fornire una valutazione dell’analisi previsionale della diffusione nell’ambiente della radioattività rilasciata;

- dare un’indicazione, basata sui dati del sito, del rischio sanitario al quale potevano essere esposti i lavoratori e la popolazione in caso di incidente;

- fornire le possibili contromisure, atte a ridurre le conseguenze dell’incidente, da trasmettere alle autorità competenti che avrebbero avuto la disponibilità di elementi di giudizio necessari per prendere le decisioni più adeguate al caso (programmazione di rilasci controllati, somministrazione di ioduro di potassio, interventi restrittivi sulla catena alimentare, evacuazione di gruppi di popolazione, ecc.).

Livelli di intervento

I gruppi di lavoro si espressero su una articolazione di intervento divisa in tre livelli distinti:

- iniziative, azioni e organizzazione di emergenza del CNEN-DISP;

- azioni chieste ad altre unità del CNEN;

- organizzazione su scala nazionale per utilizzare al meglio le risorse disponibili da parte delle amministrazioni dello Stato, Regioni, Enti locali, esercenti nucleari, Istituti di Ricerca Universitari, Forze Armate, Vigili del Fuoco, ecc;

Azioni della DISP

Fu deciso di realizzare un Centro di Coordinamento dell’Emergenza convenientemente attrezzato come base operativa e dotato di:

- un archivio centrale dei piani di emergenza, dei dati sugli impianti nucleari e sui rispettivi siti;

- una raccolta del materiale bibliografico di pronta consultazione necessario per le valutazioni da effettuare in caso di incidente;

- mezzi di elaborazione automatica dotati di:

- banche dati ambientali, territoriali, impiantistiche;

- codici di calcolo per la valutazione della diffusione di contaminanti;

- codici di calcolo per la valutazione delle dosi alla popolazione;

- codici di calcolo per la simulazione dei meccanismi del traffico in funzione dello stato delle strade, per avere una gestione efficiente dei piani di evacuazione della popolazione.

- rete di telecollegamenti.

Blocchi funzionali

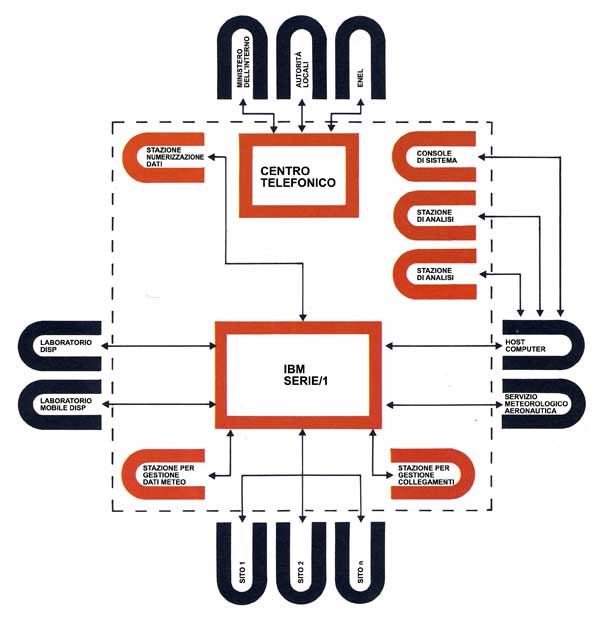

Per assicurare tali obiettivi, il sistema era organizzato con i seguenti componenti:

- Centro di Emergenza Cnen (CEC), presso il quale erano ubicati i sistemi di calcolo per il funzionamento del sistema e dove aveva sede la direzione delle fasi tecniche operative;

- rete di teletrasmissione – fonia e dati – che connetteva il CEC con il Centro di Calcolo del CNEN, la Direzione Generale per la Protezione Civile, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica, il Ministero dell’Interno, l’ENEL, i siti sottoposti al controllo, le sale operative, ecc.;

- banche di dati e relative tecniche di gestione provenienti, in gran parte, dalla metodologia messa a punto per la redazione della ‘Carta dei Siti’;

- software per la gestione di tutte le misure eseguite in campo da CNEN, VV.F., ENEL;

- modelli e associati codici di calcolo per l’analisi previsionale del trasporto dei contaminanti;

- modelli per il calcolo delle dosi da irraggiamento, inalazione ed ingestione utili alle analisi delle conseguenze radiologiche alla popolazione;

- procedure di governo del sistema alle quali sono affidate la gestione della rete, dei codici applicativi e delle procedure automatiche per la gestione del sistema sulla base dell’evoluzione temporale degli eventi;

- Sala per il coordinamento dell’emergenza.

La prima configurazione strutturale del CEC

La prima configurazione funzionale del CEC

Procedure di sistema

La principale funzione effettuata da questo componente fu la gestione del sistema nel suo insieme attraverso:

- gestione della scala dei tempi;

- gestione di tutte le componenti Hardware/Software;

- assemblaggio di questi componenti tra di loro.

Questo pacchetto S/W e, stato sviluppato come un sistema concorrente virtualmente distribuito, dove diversi processi condividono le risorse del computer.

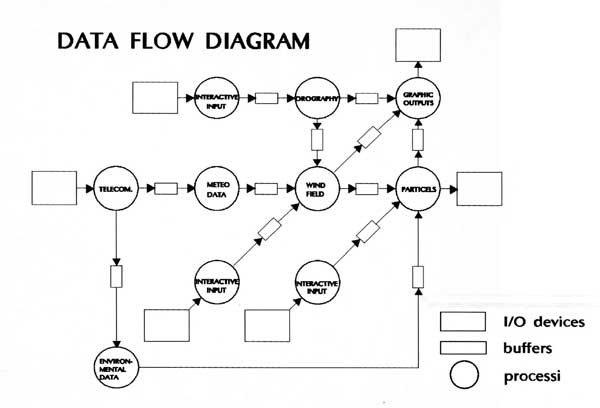

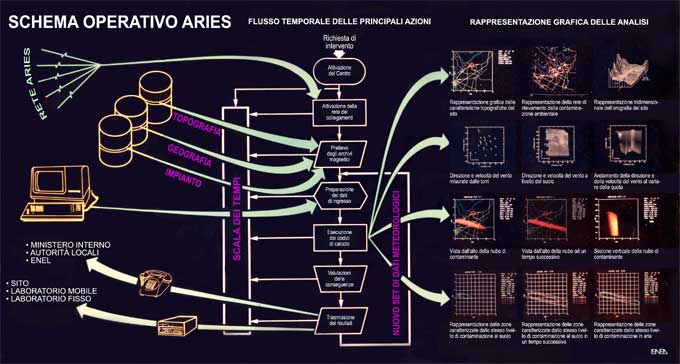

Una rappresentazione schematica di tale sistema è mostrata nel seguente diagramma di flusso dei dati.

L’architettura del sistema è di tipo “pipeline” dove l’output di un processo diventa input per un altro processo.

Le categorie dei processi sono essenzialmente:

- acquisizione e trattamento dati

- modelli matematici

- supervisione e controllo

- nel primo gruppo sono compresi i processi che interfacciano i nodi periferici. Tali processi acquisiscono i dati e li rendono compatibili con il software dell’ARIES.

- il secondo gruppo comprende i codici descritti precedentemente (diffusione, dose e contaminazione, ecc.).

- nel terzo gruppo sono compresi i processi connessi più direttamente alle funzioni di base del sistema quali:

- gestione degli eventi per la sincronizzazione del sistema

- gestione degli errori

- messaggistica

- “recovery”

- interfaccia con gli operatori

- monitoraggio del sistema

- controllo degli allarmi

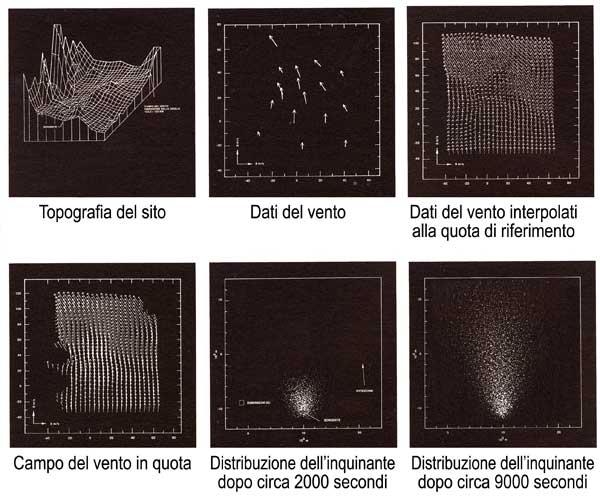

Alcune elaborazioni

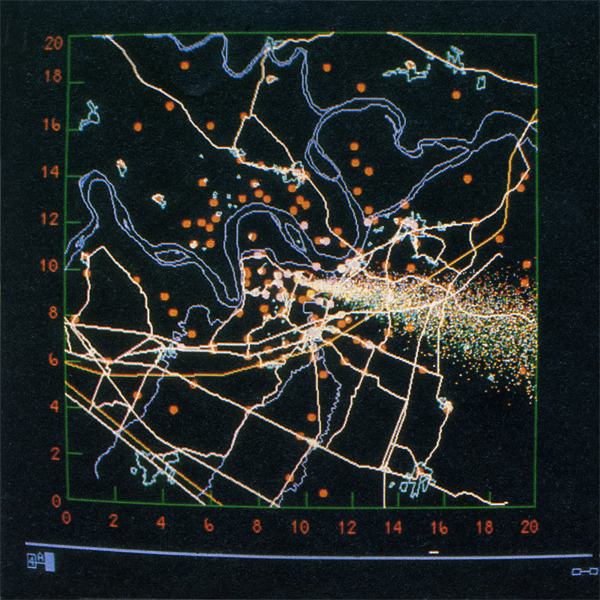

Alcune risposte grafiche dell’analisi di un rilascio simulato

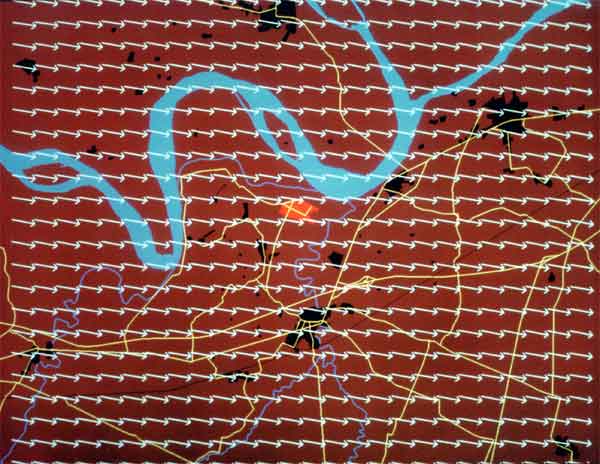

Simulazione del campo del vento nel sito della centrale di Caorso

Simulazione di dispersione di contaminante radioattivo nel sito della centrale di Caorso con la presenza del campo del vento della figura precedente

Simulazione di dispersione di contaminante radioattivo nel sito della centrale di Caorso con l’integrazione di altre variabili territoriali

Alcune immagini del CEC

Sviluppi istituzionali

Nel frattempo, il CNEN fu chiamato a nuovi compiti istituzionali e si trasformò in Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e il governo gli assegnò anche un notevolissimo incremento delle dotazioni economiche: un piano quinquennale di 5000 miliardi di Lire! per la Ricerca e Sviluppo.

Nell’ambito delle attività istituzionali della DISP venni nominato, insieme ad altri componenti della nostra Divisione, membro del gruppo di lavoro dell’ENEA “Automazione Gestione delle Emergenze Nucleari” per partecipare allo studio concettuale per il nuovo progetto Centro di emergenza Enea per la gestione computerizzata di situazioni di emergenza nucleare. Iniziai a partecipare alla proposta, elaborazione e pianificazione del Centro di Emergenza Nucleare Nazionale Enea-Disp – designato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) quale focalpoint per l’Italia in caso di incidenti nucleari – coordinandone la realizzazione e successiva gestione, nonché curando i rapporti esterni interfunzionali attraverso numerosi “test” ed esercitazioni.

La collaborazione con il Lawrence Livermore National Laboratory

Negli Stati Uniti, per la gestione dell’incidente avvenuto alla centrale nucleare americana di Three Mile Island, venne usato il sistema ARAC (Atmospheric Release Advisory Capability) sviluppato dai ricercatori della G-Division del Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). Questo sistema consentiva di effettuare previsioni in tempo reale dell’evoluzione del processo di propagazione dei contaminanti e si rivelò molto efficiente nella gestione dell’incidente. Risultò naturale rivolgerci ai colleghi del LLNL per chiedere l’avvio di una collaborazione. Furono organizzate alcune visite ai laboratori americani alle quali parteciparono Roberto Caracciolo, Raffaele Fiorenza, Armando Guidoni, Giancarlo Boeri e Carla Brofferio. In particolare, insieme a Roberto e Carla, ho trascorso un periodo di lavoro presso la G-Division del LLNL per contribuire alla promozione di una collaborazione fra ENEA-DISP e LLNL per lo sviluppo, in parallelo, di due sistemi: il nostro ARIES, applicato in Italia, e ARAC, applicato negli U.S.A. Gli incontri di lavoro si sono svolti, nel seguito, numerose volte; a volte qui in Italia e altre negli U.S.A. Si sviluppò una vera e propria amicizia fra noi e anche con le rispettive famiglie.

A Roma, nella mia casa durante un paio di visite degli amici americani

Da citare che, nel corso degli incontri, i colleghi americani dimostrarono un notevole interesse per quanto noi sviluppammo nella metodologia per l’analisi ambientale che divenne oggetto di un ulteriore spunto per la nostra collaborazione.

Iniziammo così a lavorare alacremente su questo nuovo e importante progetto nel quale si inserirono numerosi collaboratori assunti per l’occasione o trasferiti da altre unità del CNEN. Uno di questi, Franco Desiato, fu incaricato, in qualità di esperto in meteorologia e climatologia, di condurre le opportune modifiche ai codici di calcolo meteo-diffusivi e anche di svilupparne di nuovi.

Nel 1982 fui relatore a un convegno organizzato dalla Comunità Economica Europea (CEE) su “Rilascio e distribuzione dei prodotti di fissione nell’atmosfera in seguito a incidenti a reattore: il Sistema ARIES”.

Nel 1982 fui relatore in una giornata di studio su “Basi di dati territoriali e cartografia automatizzata organizzata dall’ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione).

L’interesse a livello internazionale

Le attività per la realizzazione del sistema produssero un considerevole interessamento all’estero. La metodologia del ‘tempo reale’ rappresentava certamente un approccio innovativo alla analisi e alla gestione degli incidenti nucleari. Infatti, al CNEN furono rivolte richieste da parte della CEE per l’organizzazione di un seminario sull’argomento, mentre il Giappone propose una collaborazione con l’obiettivo della messa a punto dei codici del nostro sistema sui propri elaboratori.

Il CEC si trasferisce in una nuova sede

Nel frattempo, il nostro Dipartimento (DISP) aveva quasi triplicato l’organico. La sede in viale Regina Margherita non poteva più offrire gli spazi a noi necessari. Pertanto la dirigenza pensò di acquisire un edificio all’EUR, in via Vitaliano Brancati, dove trasferire tutto il personale e le attività relative.

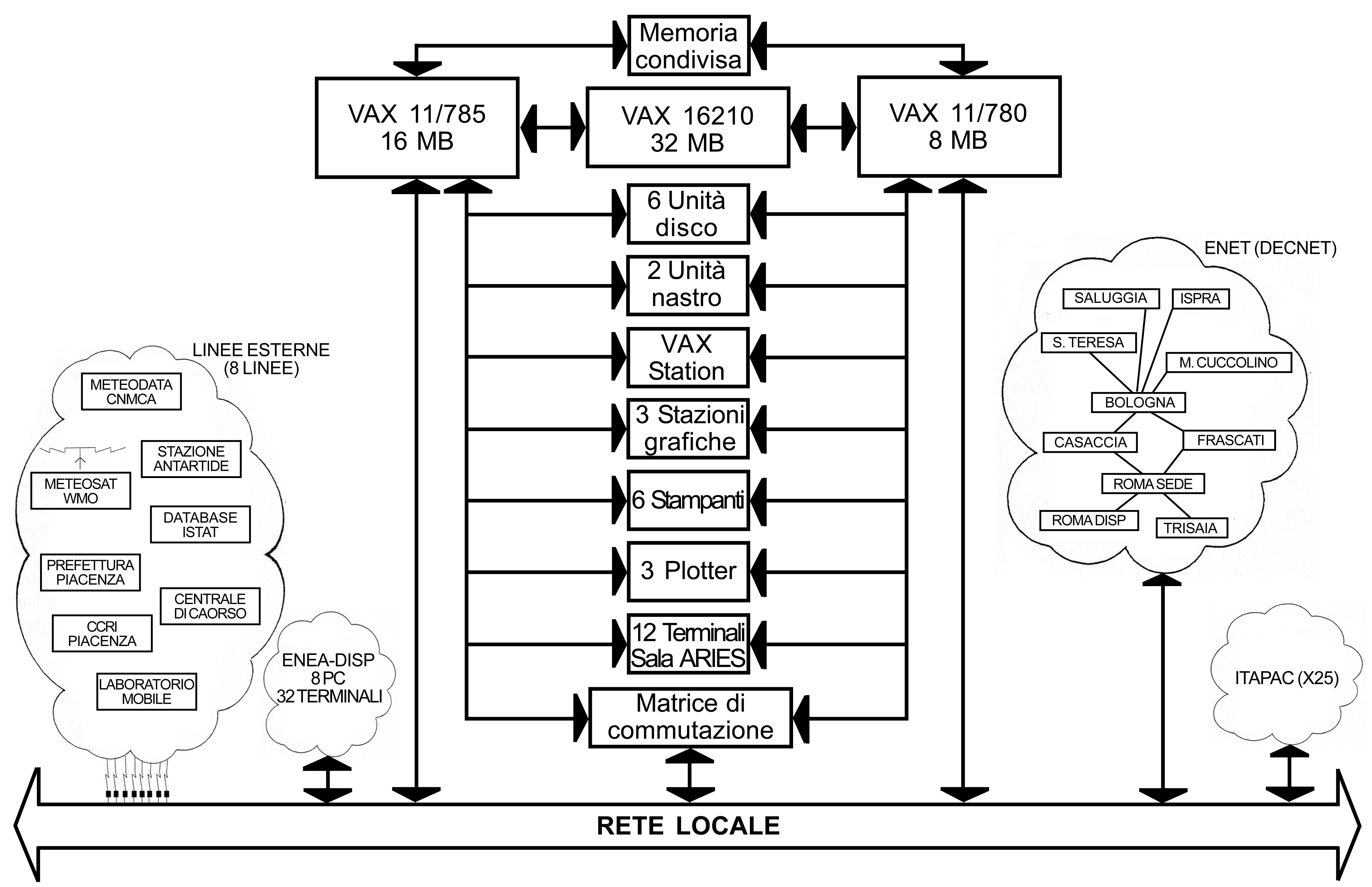

Gli ambienti destinati al Centro di Emergenza ENEA nella nuova sede avrebbero goduto di uno spazio considerevolmente più grande. Era, però, necessario riconfigurare l’architettura logistica del sistema e anche l’architettura delle strumentazioni informatiche.

Il CEC si trasforma in Centro di Emergenza Enea

L’impegno organizzativo derivante dalla collaborazione con il LLNL ci condusse a un aggiornamento sostanziale degli strumenti del CEC e decidemmo di puntare sulla trasformazione del sistema in modo da renderlo più potente e affidabile.

Scegliemmo i sistemi di elaborazione della Digital basati su computer VAX e, in particolare, configurammo il sistema con due VAX (Master + Slave) configurati ‘a specchio’ e con le memorie condivise in modo da ottenere la attività garantita anche se uno dei due avesse avuto un malfunzionamento.

A seguito di questa decisione, venni nominato membro del Vax Users Group (VUG), gruppo di lavoro dell’ENEA.

Dotammo il sistema di una Matrice Generale di Commutazione per poter connettere, con un solo gesto, tutte le periferiche e tutti i collegamenti del sistema dal Master allo Slave o viceversa. Acquisimmo una stazione meteorologica MUFAX collegata in telecomunicazione con l’organizzazione intergovernativa del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (CEPMMT). Il sistema informatico del Centro conteneva il più grande archivio al mondo di dati numerici di previsione del tempo. Il collegamento serviva per ricevere le osservazioni sinottiche europee (carte del tempo) in tempo reale.

Acquisimmo un plotter elettrostatico per ottenere, con maggiore rapidità, la stampa di carte tematiche del territorio.

Acquisimmo una coppia di terminali grafici della Tektronix dotati di capacità elaborativa grafica autonoma.

Sulla base della aumentata disponibilità fisica degli spazi destinati al Centro di Emergenza, fu possibile dividere il Centro in tre ambienti:

- Sala Calcolo che avrebbe ospitato gli elaboratori VAX, i dispositivi di base e la Matrice di Commutazione;

- Sala Analisi che avrebbe ospitato le stazioni per le elaborazioni grafiche, i terminali collegati agli elaboratori, le periferiche di ‘output’ e la stazione meteorologica MUFAX;

- Sala per il Coordinamento dell’Emergenza dotata di terminali connessi al sistema, di archivi cartacei e di collegamenti telefonici.

Il nostro gruppo, di concerto con la Direzione, una volta definita l’architettura logistica del sistema e anche l’architettura delle strumentazioni informatiche, mi incaricò di coordinare tutti i lavori relativi alle modifiche strutturali degli ambienti assegnati per poter completare l’installazione del sistema. I lavori terminarono alcuni mesi dopo il trasferimento di tutti i nostri colleghi nella nuova sede. In quel lasso di tempo noi rimanemmo a gestire lo sviluppo del sistema nella, ormai, vecchia sede del CEC.

Nell’arco di alcuni mesi, completati i lavori e l’installazione dei nuovi sistemi di calcolo, anche il nostro gruppo si trasferì.

Contemporaneamente ai lavori per l’adattamento del sistema alla nuova configurazione hardware, fu svolta una notevole attività per potenziare tutto il pacchetto software per il controllo e la gestione delle procedure, la modellistica di dispersione atmosferica, le banche dati, lo studio dell’impatto sull’ambiente, le strutture del Laboratorio fisso e mobile della DISP per le misure radiometriche, ecc.

In breve tempo, il Sistema si trasformò come descritto negli schemi qui di seguito.

Schema generale

Schema generale

Schema operativo

Schema operativo

Sala Calcolo

Sala Calcolo

.jpg)

Sala Analisi – Settore grafica

Sala Analisi

Il radioricevitore dei dati meteorologici MUFAX

Rilascio simulato in una zona montuosa italiana

Non si tratta dell’elaborazione di un “pennacchio radioattivo” sovrapposto a una cartina geografica; la cartina è una rappresentazione grafica del territorio estratta dalle banche dati territoriali. I colori sono stati assegnati in base alle diverse caratteristiche dei parametri. In particolare, la conformazione orografica del terreno è stata ottenuta assegnando una gradazione crescente di colore in funzione della quota sul livello del mare e le ombre sono state definite simulando la presenza di una sorgente di luce fittizia sia come orientamento che come “angolo di incidenza” sul territorio. L’effetto è suggestivo!

Nel frattempo, dedicai una parte del tempo per le “relazioni di lavoro” con altre istituzioni:

- presentai una relazione al Seminario “La funzione degli esperti in meteorologia in caso di emergenza nucleare” organizzato da ENEA/DISP e Aeronautica Militare per gli esperti dell’ITAV (Ispettorato per le Telecomunicazioni e Assistenza al Volo).

- presentai una relazione dedicata allo “Intervento informativo di ingresso per il personale neo-assunto”.

- fui nominato membro del gruppo di lavoro “Automazione Gestione delle Emergenze Nucleari” dell’ENEA.

26 aprile 1986

In quel giorno accadde un disastroso evento che sconvolse il mondo: il disastro nucleare derivato da un ‘incidente’ nella Centrale elettronucleare di Chernobyl in Unione Sovietica. In particolare, quell’evento rivelò quali fossero i limiti di quanto si era costruito nel settore che avevamo ‘abbracciato’ sette anni prima.

L’allarme proviene dalla Scandinavia

I sovietici non divulgarono la terribile notizia, ma in Scandinavia notarono un anomalo, e rilevantissimo, innalzamento delle misure radiometriche ambientali di routine campionate nel loro territorio e informarono il mondo accademico internazionale.

Non si trattava di un incidente nel nostro territorio nazionale… ma il 29 settembre la DISP attivò il Centro di Coordinamento dell’Emergenza. Noi ci riunimmo per cercare di analizzare la situazione.

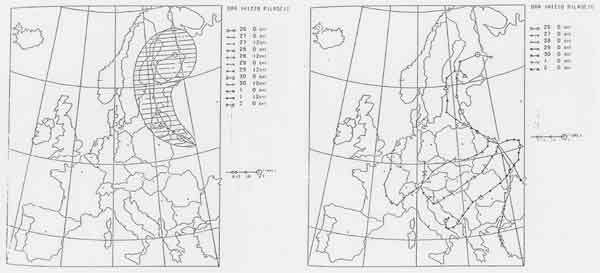

Individuata la provenienza dei contaminanti radioattivi

Avevamo i dati distribuiti dagli svedesi ma non avevamo i dati meteorologici di quella zona distante 1800 km dai confini dell’Italia! Contattammo il Servizio Meteorologico Nazionale e andammo a rilevare un nastro magnetico nel quale c’erano i dati europei dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM). Non fu, però, possibile usare i codici meteo-diffusivi tridimensionali di tipo complesso in quanto il loro uso era limitato in un raggio di 300 kilometri dal punto di rilascio e non avevamo neppure i dati morfologici di quel territorio (orografia). Pertanto, usammo codici bidimensionali di tipo semplificato – che non tenevano conto della morfologia – con i quali potemmo calcolare il campo del vento per definire le traiettorie seguite dalle masse d’aria nei giorni precedenti. Il risultato di quell’analisi ci consentì di capire che la nube radioattiva proveniva dalla centrale di Chernobyl!

Successivamente, sulla base delle misurazioni radiometriche effettuate in Scandinavia e in Germania, fu possibile dare un ‘livello di consistenza’ alle nostre elaborazioni: si trattava di un ‘enorme rilascio’ di contaminanti radioattivi!

Traiettorie e dispersione al 28-04-1986 Traiettorie tra il suolo e 3000 mt dal 26-4 al 2-5

Il vento modifica la sua traiettoria

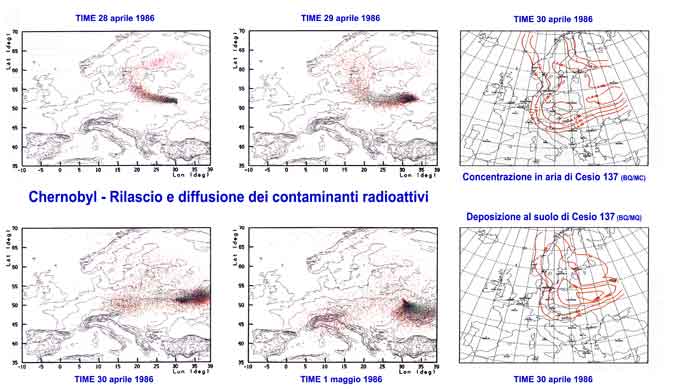

Le condizioni meteorologiche erano cambiate radicalmente e la nube radioattiva si stava dirigendo rapidamente verso l’Italia! Infatti, se nelle prime 48 dall’incidente il ‘pennacchio’ radioattivo era stato trasportato verso le regioni scandinave da un vento di 10-15 m/s, il giorno 28 si verificò uno spostamento dell’anticiclone che causò una rotazione dei venti. La nube radioattiva investì le regioni centrali dell’Europa. Dal primo giorno di maggio il vento ruotò ancora leggermente provocando il trasporto della nube verso il Sud dell’Europa e verso l’Italia e solo dal 3 maggio le correnti iniziarono a spingere le masse d’aria contaminate nuovamente verso le regioni centrali dell’Europa. Ma in quel lasso di tempo, come accade nel periodo primaverile, si verificarono fenomeni piovosi che contribuirono a far precipitare al suolo una rilevante quantità di contaminanti.

Precipitazioni in Italia il 2 maggio 1986

L’attività svolta fu ‘febbrile’

Al Centro di Coordinamento dell’Emergenza confluirono tutte le misurazioni radiometriche effettuate sul territorio italiano, anche a seguito delle precise indicazioni del Ministero per la Protezione Civile. Il Sistema ARIES fu usato sia per l’esame della situazione meteo-diffusiva sia per la gestione ed elaborazione dei dati radiometrici.

Il 6 maggio riuscimmo a consegnare al Comitato Nazionale per l’Emergenza la nostra preoccupata analisi grafica e numerica sulla contaminazione ambientale e sulle dosi alla popolazione distribuita nei diversi distretti interessati.

Questo aspetto (raccolta dei dati numerici e analisi grafiche) coinvolse il personale della DISP in una pesante attività organizzata con turni che coprirono, dal 29 aprile al 6 maggio le 24 ore. Dal 6 al 19 maggio con turni di 18 ore. Dal 30 maggio al 3 giugno con turni di 12 ore e, dal 4 giugno a metà agosto con turni di 8 ore.

Le misurazioni, effettuate in 160 località italiane nei 50 laboratori di diverse organizzazioni, vennero raccolte, organizzate e inserite nelle memorie degli elaboratori e poi utilizzate sia per gli aggiornamenti e verifiche delle analisi risultanti del sistema, sia per la preparazione di tabulati che, insieme alle restituzioni grafiche delle analisi, vennero consegnate giornalmente al Comitato Scientifico istituito presso il Ministero della Protezione Civile che curò la gestione degli interventi. Contemporaneamente, venne mantenuto un rapporto di tipo tecnico con l’Istituto Superiore di Sanità che ricevette periodicamente dal Centro ARIES nastri magnetici che contenevano dati di concentrazione media a livello regionale.

Il numero di dati di misura che arrivarono al nostro centro nei primi due mesi dall’incidente ammontarono a circa 100.000 per un totale di 1.000.000 di informazioni.

Parallelamente alla diminuzione dei livelli di contaminazione, diminuì la frequenza delle misurazioni fino a diventare mensile. Il numero complessivo dei dati di misura ammontò a 150.000 per un totale di 1.500.000 informazioni.

Il Laboratorio Mobile della DISP risultò di estrema utilità sia per l’elevato numero di campionature effettuate, sia perché tali campionature servirono per coprire fasce di territorio scarsamente servite o da cui provenivano dati non interpretabili.

Una nuova casa

Ad agosto il lavoro si stabilizzò e riuscii, finalmente, a dedicare più tempo a mia moglie che era entrata in una fase depressiva, visto l’isolamento al quale l’avevo costretta per quasi quattro mesi.

Per suscitare in lei (e anche in me) una nuova fase di vita indirizzata a una rinnovata progettualità e a una nuova visione del futuro, decidemmo di metterci alla ricerca di una nuova casa. Eravamo orientati a trovare una abitazione nei Castelli Romani. Dopo un paio di mesi acquistammo, insieme alla famiglia di mia sorella, un villino a Monte Compatri. Da questa azione emersero una grande quantità di lavori per il restauro che durò quasi cinque anni. Il lungo tempo fu determinato dal nostro impegno personale sia per quanto riguarda la progettualità, sia per il coinvelgimento diretto nei lavori manuali che facemmo ‘in proprio’.

Nel frattempo, l’attività sul Sistema ARIES proseguiva senza soluzione di continuità con l’obiettivo di adeguare il sistema anche per gli eventi tipo Chernobyl.

Il Centro ARIES viaggia verso la Cina

Alla fine del 1987, la Cina iniziò a pensare al potenziamento della sua produzione energetica puntando sulla costruzione di centrali elettronucleari. Per quanto riguardava la realizzazione di un sistema per la gestione delle emergenze nucleari, la visione dei cinesi era volta alla collaborazione con un paese europeo e, pertanto, si rivolse alla CEE. A seguito di una analisi sui sistemi esistenti in Europa, la CEE scelse il nostro e, dopo i necessari accordi fra i cinesi e l’ENEA, su richiesta della Direzione Generale per l’Energia della CEE, l’ENEA-DISP ci incaricò di andare in Cina, presso il National Nuclear Safety Administration (NNSA) di Pechino, nell’ambito dell’avvenuto accordo di cooperazione scientifica e tecnologica italo-cinese, per la installazione e lo sviluppo, nei sistemi di calcolo del loro centro di emergenza, di un sistema per la valutazione di rilasci accidentali di sostanze radioattive nell’atmosfera analogo al sistema ARIES. L’accordo fu in parte finanziato dalla stessa Comunità Europea.

Accogliemmo nel nostro centro un team di ricercatori cinesi per uno ‘stage’ di alcuni mesi durante i quali approfondirono i concetti di base del Sistema Aries e anche delle sue componenti software. Riuscirono a gestire un test meteo-diffusivo simulando un rilascio in un sito nucleare cinese. In due nostre visite, successive allo stage dei cinesi, Giancarlo Boeri, Raffaele Fiorenza, Roberto Caracciolo ed io riuscimmo a riuscimmo a risolvere le problematiche per l’installazione dei codici e delle procedure presso i loro elaboratori.

Dalla scheda “Descrizione attività” dell’ENEA

SETTORE: Scienze della terra. Analisi, valutazioni e caratterizzazione ambientale. Analisi scenari ambientali. Sicurezza ambientale.

- È stato nominato membro del VUG (Vax Users Group), gruppo di lavoro dell’ENEA.

È stato relatore ad un convegno organizzato dalla CEE su “Rilascio e distribuzione dei prodotti di fissione nell’atmosfera in seguito a incidenti a reattore: il Sistema ARIES”. - È stato relatore in una giornata di studio su “Basi di dati territoriali e cartografia automatizzata organizzata dall’ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione).

- Nell’ambito delle attività istituzionali della DISP è stato nominato membro del gruppo di lavoro dell’ENEA “Automazione Gestione delle Emergenze Nucleari” e ha partecipato allo studio concettuale per il progetto Centro di emergenza Enea per la gestione computerizzata di situazioni di emergenza nucleare coordinando le attività necessarie per la realizzazione del Centro di Emergenza Nucleare Nazionale Enea-Disp, designato dall’AIEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) quale focal point per l’Italia in caso di incidenti nucleari.

- A tal fine, ha trascorso un periodo di lavoro in U.S.A., presso la G-Division del Lawrence Livermore National Laboratory, per promuovere una collaborazione fra ENEA-DISP e LLNL per lo sviluppo di due sistemi: ARIES (Accidental Releases Impact Evaluation System), applicato in Italia, e ARAC (Atmospheric Releases Advisory Capability), applicato negli U.S.A.

- Ha partecipato alla proposta, elaborazione e pianificazione del progetto sopracitato, coordinandone la realizzazione e successiva gestione.

- Attraverso numerosi “test” ed esercitazioni; ha curato i rapporti esterni interfunzionali.

- Ha presentato una relazione al Seminario “La funzione degli esperti in meteorologia in caso di emergenza nucleare” organizzato da ENEA/DISP e Aeronautica Militare per gli esperti dell’ITAV (Ispettorato per le Telecomunicazioni e Assistenza al Volo).

- Ha presentato una relazione dedicata allo “Intervento informativo di ingresso per il personale neo-assunto”.

- È stato nominato membro del gruppo di lavoro “Automazione Gestione delle Emergenze Nucleari” dell’ENEA.

- In qualità di responsabile del centro, ha partecipato alla gestione in Italia del disastroso “Evento Chernobyl”.

- È stato nominato membro di un gruppo di lavoro per un contratto ENEA-SIELTE.

SETTORE: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Reti e telecomunicazioni. Reti geografiche. Gestione e monitoraggio delle reti.

- Ha partecipato ai lavori del progetto `sistemi di comunicazione per il piano di emergenza della centrale elettronucleare di Caorso’ attivato dal Prefetto di Piacenza con la partecipazione di ENEL, SIP, VVF, Aeronautica Militare.

- Ha organizzato la formazione del personale della Divisione Siti e Controlli Ambientali della DISP in merito ai servizi applicativi per il calcolo scientifico e all’utilizzo dei servizi di rete.

- Ha coordinato le attività del personale della Divisione Siti e Controlli Ambientali della DISP in merito alla gestione e monitoraggio della rete locale del Centro di Emergenza Nucleare Nazionale ENEA-DISP.

SETTORE: Scienze della terra. Analisi, valutazioni e caratterizzazione ambientale. Analisi scenari ambientali. Sicurezza ambientale.

- Ha partecipato alla campagna sperimentale sul sito della erigenda centrale nucleare di Montalto di Castro.

- Ha tenuto una lezione al Corso di specializzazione post-laurea in radioprotezione ambientale organizzato dall’Università di Bari

- Ha ideato, supervisionato e coordinato il progetto ‘METEODATA’ per l’acquisizione e analisi di dati meteorologici da utilizzare nei codici di calcolo per la valutazione della diffusione di contaminanti radioattivi nell’atmosfera.

- Ha condotto lo studio, progettazione e realizzazione del progetto ENEA `Automazione gestione delle emergenze nucleari’.

- Su richiesta della Direzione Generale per l’Energia della CEE, l’ENEA-DISP lo ha incaricato di recarsi in Cina, in qualità di esperto, presso il NNSA (National Nuclear Safety Administration) di Pechino nell’ambito della cooperazione scientifica e tecnologica italo-cinese in merito alla installazione nei loro sistemi di calcolo del centro di emergenza e allo sviluppo di un sistema per la valutazione di rilasci accidentali di sostanze radioattive nell’atmosfera analogo al sistema ARIES.